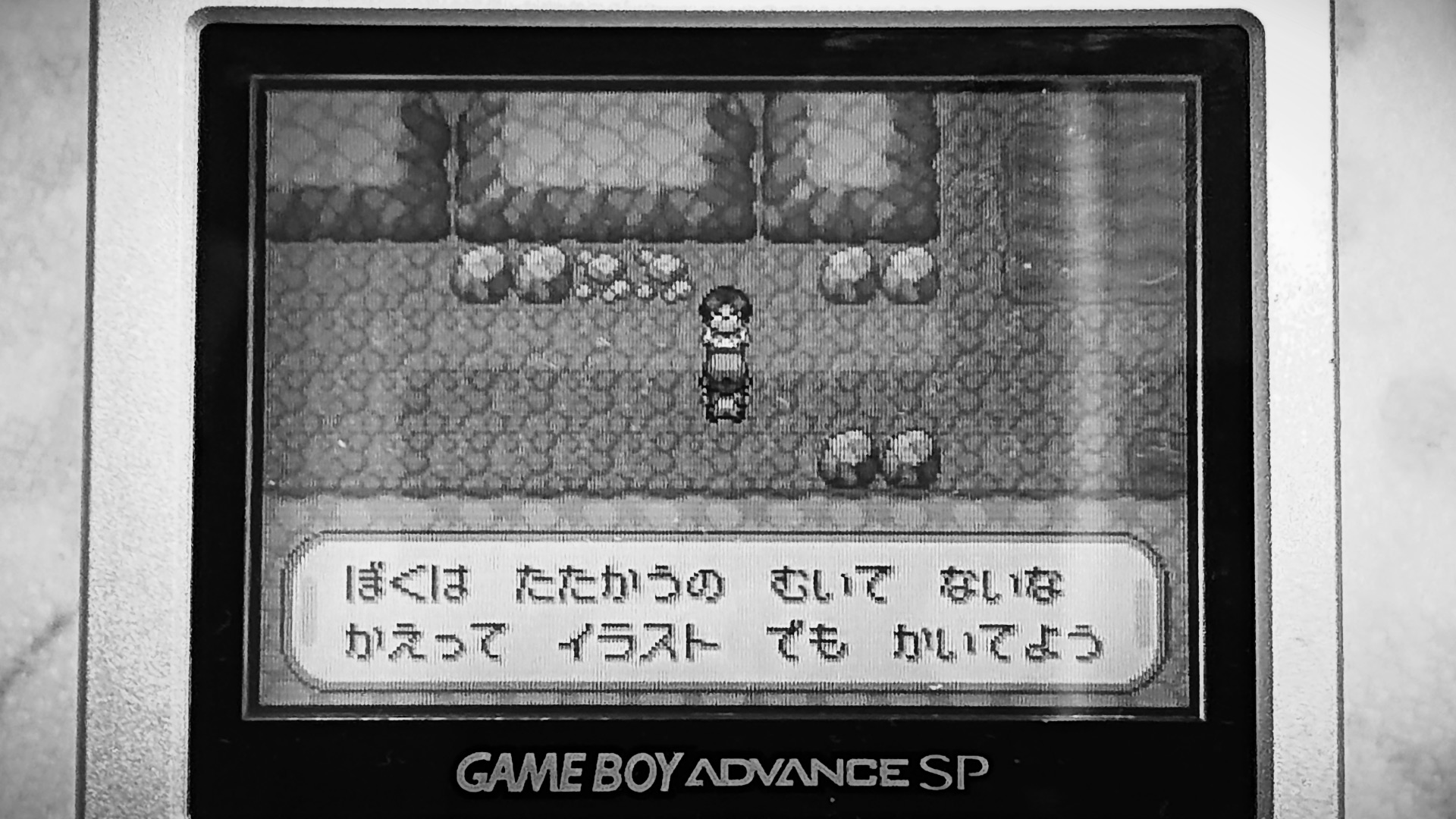

ポケモンの、特にゲームに思い入れが深い自分。

『ファイヤーレッド・リーフグリーン(FRLG)』

『ルビー・サファイア・エメラルド(RSE)』

『ダイヤモンド・パール(DP)』

子供時代は、この3種類のゲームで遊んだ。そこで私のポケモンとの旅は終了しているが、ゲームでの旅を振り返ることはよくある。また、子供の頃は分からなかったことや発見があったりして、大人になってからまたハマることだってある。

例えば、「ポケモン」の世界は、現実世界の地形をモデルにしているというのを、だいぶ大人になってから知った。(例:架空の地方「カントー地方」は現実世界の日本の関東地方をモデルにしている。他にもいろいろ!)

それから、「ポケモン」に出てくるタウン・シティ名は、日本の伝統的な色の名前や日本語の古語などからできている、とか。

特に、おもしろい!と思ったのは、旅の始まりの地である「カントー地方」の「マサラタウン」の英語版が「Pallet Town(パレット・タウン)」だったこと。

「カントー地方」のタウン・シティ名は「日本の伝統的な色の名前」が由来になっているらしい。その中で「マサラタウン」の町のシンボルカラーは「白」。「マサラ」は、「真っ白」とか「まっさら」という言葉が由来だと言われている。

でも、これを直訳で「ホワイトタウン」とかじゃなくて「パレット」にするの、何だか粋だなぁと思う。今はまだ「真っ白」な主人公が、色んな「色」の名前のタウン・シティを訪れたり、旅を通して色んなことを経験したりして、自分の「色」を作っていく、というストーリーをイメージできる。ベタな見解だが。

こういうことは、小学生の時には考えたことが無かったように思う。大人になってからの知識や理解度で見ていくと、あの頃からさらに解像度が上がって、世界が広がっていくのが楽しくて仕方がない。

ただ、「世界が広がる感覚」というのは、子供の頃にも感じていたように思う。

子供の頃の世界っていうのは、家や近所や学校だけで、すごく狭い範囲にとどまる。いつも、「自分の知らない世界を旅したい」と思っていた私にとって、ゲームで旅を擬似体験できる「ポケモン」は、日常を彩ってくれる存在だったのだろう。ふと思ったのだが、旅を始めたくなった理由って、もしかしたらここが原点なのかもしれん…。